原标题:郑庄公为何要掘地见母?一场家庭纠纷为何被视为标志性大事件?

郑庄公“掘地见母”也称作“黄泉见母”,字面上看是“孝道故事”,似乎是郑庄公为了见到去世的老妈,不惜把自己搞“崩”了,其实恰恰相反,它讲的是母子反目的人伦悲剧。

这个故事看起来是个“家长里短”,但却是中国历史上具有标志性意义的大事件。

郑庄公是郑国第三任国君,被后人称为“春秋小霸”,也有人把他归为“春秋五霸”之一。

故事要从一个叫颍考叔的颍谷(今登封)官员谈起。

郑庄公二十三年,颍考叔进京向郑庄公献贡。按照惯例,郑庄公要给颍考叔赐宴,于是君臣二人开始“撸串”。上来一道肉食,颍考叔没动筷子,却掏出一块布,把肉包好揣进兜里。

郑庄公很奇怪:“吃相也太差了吧,寡人管饱不管带,你咋还打包了呢?”

颍考叔一躬身:“但凡小人吃过的肉食都让俺老妈尝过了,君上赐的这道肉食她老人家没吃过,所以想带一点回去让她老人家尝尝。”

原来是个大孝子!郑庄公被颍考叔勾起五味杂陈,他不禁叹了口气说:“你还能有个老母可以孝敬,而我的心却无处尽孝。”

颍考叔装糊涂:“您这是什么意思呢?君上的母亲不是活得好好的嘛?”

郑庄公再次长叹,他给颍考叔讲述了一段自己与母亲,以及弟弟之间发生的人伦悲剧。

郑庄公的母亲姜氏(史称武姜)是申国公主,嫁给郑武公后生了两个儿子,长子寤生即郑庄公,次子名“段”,史书中亦称之为“叔段”、“共叔段”、“太叔段”、“京城大叔”。

“寤生”这两个字把今天的学者搞得头昏脑涨,我查了很多资料,认为“寤”通“牾”,即违背、不顺从的意思。郑武公怎么给儿子取了个这么难听的名字呢?《春秋左氏传》解释说,武姜生郑庄公时难产,婴儿是倒着出生的。

难产对产妇和婴儿都是一件很危险的事,好在母子俩都闯过了鬼门关。本来这是个令人高兴的事,可武姜却认为这个儿子差点害死自己,很不吉利,不光给孩子取了个难听的名字,还一直不喜欢他,尤其有了叔段之后,武姜的心完全偏了。

郑武公晚年,武姜一直试图让小儿子接班,却遭到了郑武公的拒绝。最终寤生在老妈阴沉的脸色中接过了郑国的大权,那一年他才13岁。

眼看不喜欢的儿子当了国君,心爱的小儿子却一无所有,武姜心有不甘,她给郑庄公下令:把制邑封给你弟弟。

郑国地盘不大,除了都城外,只有京、制、鄢、颍谷、长葛、廪延六座大城,而制邑紧邻虎牢关,是郑国最重要的战略要冲。郑庄公一嘬牙花子:“娘哎,这地方地形险要,不适合分封,咱换个地方行不,您随便挑。”

武姜眼皮都没抬:“那就京邑吧!”京邑就是今天的荥阳,是郑国第一大城。老太太下手够狠:你舍不得剁左手,我就砍你的右胳膊!

郑庄公大话已经说出去了,不好再反悔,只好违心地同意将京邑封给了弟弟段叔。

这件事引起了大臣祭仲的警觉,他提出反对意见:古制,封君的城池最大不能超过都城的三分之一,京邑面积几乎赶上都城,城墙坚固厚实,分封给公卿既不安全,也不合礼制,这恐怕对君上您不利呐。

郑庄公一脸无奈:老太太要这么做我能怎么办?

祭仲又说:“姜老太欲壑难填,如同野草,一旦蔓延开来就麻烦了,得趁早铲除掉,您可别忘了,叔段也是个尊贵又骄纵的家伙。”

郑庄公却笑了:“多行不义必自毙,你就等着瞧吧!”这就是成语“多行不义必自毙”的出处。

果然如祭仲所料,叔段在老妈的纵容下越发骄横,他得了京邑后没有知足,居然私自发兵,不断兼并周边的城池,将郑国西面和北面全都“划归”到自己的名下,形成了半分郑国的格局。

段叔的扩张,搞得满朝震动,大臣不断上疏请求郑庄公采取行动,甚至有人直接开杠:您要是再任由叔段扩张,那我干脆投叔段算了,不伺候您了!

郑庄公却像个唐僧,始终唠叨一句:“对君主不义,对兄长不亲,这样的人土地越多败亡越快,你急什么?”

这种局面一直维持了22年!实在佩服郑庄公,13岁的少年就懂得隐忍,且一趴窝就是22年,这得有多大的忍耐劲!

郑庄公的隐忍却被叔段解读为窝囊,于是叔段的野心越抻越大,在老妈的撺掇下,他决定跟哥哥正式摊牌。

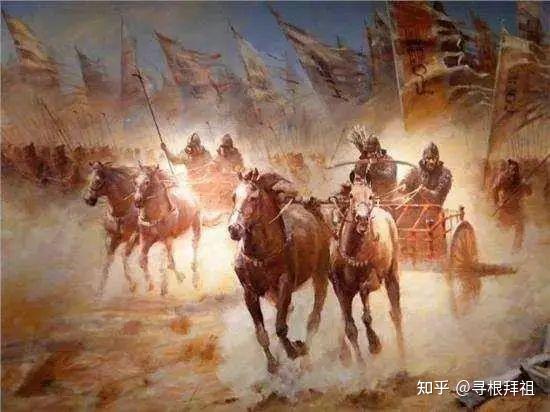

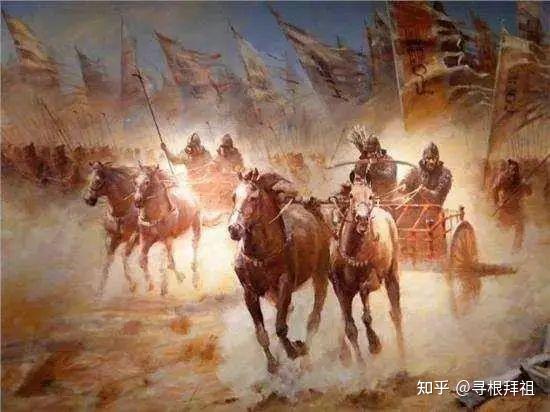

叔段的大军刚一动,郑庄公就接到了密报:“脓终于可以挤出去了!”早有准备的他立刻派大军直逼叔段的老巢京邑。

叔段显然毫无思想准备,郑庄公的大军还没来得及进攻,京邑城内就发生了针对叔段的叛乱。于是叔段仓皇出逃到鄢陵,又渡过黄河跑到卫国避难。

郑庄公不追赶叔段,而是跟老妈算总账:你我母子此生情分断绝,你迁居到鄢陵吧,下次再见就是黄泉之下了!

这段故事就是有名的“郑伯克段于鄢”,《东周列国志》的开篇就是这个故事。

母子反目,这种人伦悲剧是人生的大不幸,尤其对一个国君来说,将母亲幽禁必然会被天下人讥笑和指责。

很明显,颍考叔是有备而来,他就是解开郑庄公母子之间心结的妙医圣手。

一份肉食触动了郑庄公内心最脆弱的部分,于是颍考叔趁热打铁:“不就是因为发了毒誓不好回头吗?这好办,您可以挖一条地道,深及泉水,在那里您跟母亲相见就是黄泉相见,不违背誓言。”

郑庄公一听妙啊,多好的梯子,赶紧借坡下驴吧。于是母子二人在泉下相逢,一番抱头痛哭后母子俩消除了过往仇怨。

再说叔段,后来这伙计在卫国人的支持下,一度试图反攻倒算,但失败了,最后死在了卫国。郑厉公即位后下令,封叔段留在郑国的后人继承他的爵位,其后人以“段”为姓。

一场人伦悲剧,最后的结局还算不错。但这则故事留下两个疑问:《左传》为何用“郑伯克段于鄢”这么个题目?这个故事又为何成为《东周列国志》的开篇?

题目有什么玄机呢?

首先,“伯”是指诸侯封爵(公侯伯子男)的第三等,“庄”是谥号,后人称之为“郑庄公”是一种抬格尊称,而郑伯则是中性称呼。

其次,“克”是指诸侯之间身份对等的冲突或战争,身份尊贵者对卑下者的战争,应该用“伐”,而不该用“克”。

因此,《左传》准确的题目应该是“郑庄公伐段于鄢”,替换的两个字眼其实就是贬低和讥讽郑庄公,把他的身份降低了。

《左传》这么写的目的很清晰,它就是在批评郑庄公的不孝不悌不义。囚母别居是为不孝,兄弟相残是为不悌,姑息养奸是为不义!

《东周列国志》为何将它放在第一篇呢?

因为这个故事是一件历史标志性事件,它被视为春秋这个历史阶段的序幕。

我们知道,周朝分为西周和东周,东周又被分为春秋和战国两个时期,那么春秋是如何界定的呢?

孔子认为,西周礼法的败坏就是进入春秋的重要标志,而郑庄公正是礼坏乐崩的第一人。他与周天之间爆发了繻葛之战,并射伤了周桓王,开创了诸侯公然武力对抗天子的先例。后来,他又逼周桓王与他交换人质,再次让周王室蒙羞。

因此,这个春秋小霸虽然把郑国推向了巅峰,却开启了践踏西周礼法的先例,从此周王室一路衰败。

一件“家长里短”,居然有如此重要的历史地位!